Cenni storici

Cenni storici

In origine la posizione occupata da Arles era un’altura rocciosa, quasi insulare, che dominava il delta del Rodano e permetteva di controllare la navigazione sul fiume. Gli scavi iniziati nel 1975 rivelarono l’esistenza di una città celto-ligure (chiamata “Thèlinè”), colonizzata dai greci di Marsiglia a partire dal VI secolo a.C.

Nel 49 a.C. Giulio Cesare sconfisse Marsiglia e consegnò ad Arles, che gli aveva fornito dodici navi da guerra, i possedimenti conquistati, con l’ordine di fondare una colonia romana. Da allora Arles soppiantò la città rivale e sviluppò un'economia autonoma. La città, allora più vicino al mare di quanto non sia oggi, era allo stesso tempo porto marittimo e fluviale, dove attraccarono le più grani navi dell’epoca. Arles ebbe un muro di cinta fortificato che circondava i 40 ettari della città ufficiale; la pianta urbanistica era organizzata secondo un cardo e un decumanus. Le vie percorrevano la città come le linee di una scacchiera.

Alla fine del I sec., Arles si estese a tal punto che fu necessario abbattere una parte della fortificazione per costruire l’anfiteatro. Ormai la città non era più contenuta all’interno del muro di cinta. L’espansione raggiunse il suo apice nei sec. IV e V. Divenuto importante centro commerciale e industriale produceva e commerciava tessuti, pezzi di oreficeria, navi, sarcofagi e armi. La popolazione, tra cui tagliapietre, muratori e architetti godeva di ottima reputazione in virtù della qualità dei loro lavori. La potenza politica di questa città prospera aumentò a tal punto che persino l’imperatore Costantino decise di stabilirvisi. Acquisita importanza anche dal punto di vista religioso Arles ospitò fra le sue mura ben diciannove concili.

Dalla fine del V sec., il territorio subì numerose invasioni barbariche. La dominazione dei Franchi portò la città verso il declino. Nel VIII sec. Franchi e Saraceni combatterono per il dominio della regione, lasciando un cumulo di macerie dietro di loro. Nel IX sec., quando la città divenne capitale del regno di Arles, che comprendeva la Borgogna e una parte della Provenza era ormai l’ombra di se stessa. Solamente nel XII sec. Si poté assistere ad una rinascita economica e politica che portò alla trasformazione della città in un distretto, governato da consoli eletti.

Finche il Rodano rimase la principale via commerciale, Arles mantenne una certa prosperità ma l’avvento della ferrovia, che minò il traffico fluviale, sferrò il colpo finale; da allora fino agli ultimi decenni, la città fu unicamente il mercato agricolo della Camargue, della Crau e delle Alpilles.

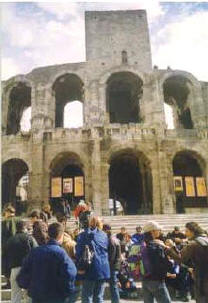

L’arena

L’arena di Arlès, che somiglia a quella di Nimes,

è tra le più antiche del mondo romano: è stata probabilmente costruita

durante il regno di Adriano. La dimensione della sua ellisse è

impressionante: 136 metri di lunghezza per 107 di larghezza. Può contenere

24000 spettatori; è formata da 2 ordini di arcate, da 60 archi ciascuno,

dorici alla base e corinzi nella parte superiore. Un dettaglio distingue

questa arena da quella di Nimes: l’altezza dei muri sulla pista, destinati

evidentemente e proteggere gli spettatori più vicini dell’eventuale fuga di

un animale feroce. L’arena è stata protagonista di varie vicissitudini; ha

subito, tra l’altro, il destino di altri monumenti identici situati in altre

città: le sue pietre sono state portate via per essere utilizzate nella

costruzione di altri monumenti e di altre abitazioni. Saccheggiata e poi

trasformata in fortezza dai Saraceni, l’arena fu, successivamente, occupata

dai poveri della città, che vi costruirono accampamenti di fortuna e 2

cappelle. Restaurata a partire dal 1825, oggi l’arena ospita alcune corride

di tipo spagnolo, così come la tradizionale festa dei guardiani della

Camargue. Non si sentono più, ora, le urla dei gladiatori e i ruggiti delle

bestie feroci, bensì le grida entusiaste della folla che assiste, per

esempio, alla divertente e tipica festa della coccarda: l’uomo e l’animale

sono ancora faccia a faccia, ma non più per uccidere oppure essere ucciso,

bensì per divertire un pubblico che trova nell’arena uno scenario grandioso,

adatto allo spettacolo a cui sta assistendo.

L’arena di Arlès, che somiglia a quella di Nimes,

è tra le più antiche del mondo romano: è stata probabilmente costruita

durante il regno di Adriano. La dimensione della sua ellisse è

impressionante: 136 metri di lunghezza per 107 di larghezza. Può contenere

24000 spettatori; è formata da 2 ordini di arcate, da 60 archi ciascuno,

dorici alla base e corinzi nella parte superiore. Un dettaglio distingue

questa arena da quella di Nimes: l’altezza dei muri sulla pista, destinati

evidentemente e proteggere gli spettatori più vicini dell’eventuale fuga di

un animale feroce. L’arena è stata protagonista di varie vicissitudini; ha

subito, tra l’altro, il destino di altri monumenti identici situati in altre

città: le sue pietre sono state portate via per essere utilizzate nella

costruzione di altri monumenti e di altre abitazioni. Saccheggiata e poi

trasformata in fortezza dai Saraceni, l’arena fu, successivamente, occupata

dai poveri della città, che vi costruirono accampamenti di fortuna e 2

cappelle. Restaurata a partire dal 1825, oggi l’arena ospita alcune corride

di tipo spagnolo, così come la tradizionale festa dei guardiani della

Camargue. Non si sentono più, ora, le urla dei gladiatori e i ruggiti delle

bestie feroci, bensì le grida entusiaste della folla che assiste, per

esempio, alla divertente e tipica festa della coccarda: l’uomo e l’animale

sono ancora faccia a faccia, ma non più per uccidere oppure essere ucciso,

bensì per divertire un pubblico che trova nell’arena uno scenario grandioso,

adatto allo spettacolo a cui sta assistendo.

Les Alyscamps

Una delle più belle immagini che può lasciare Arlès è quella dell’Alyscamps, luogo celebre e suggestivo che ha ispirato nell’antichità pittori, scultori e poeti. Il termine Alyscamps è una deformazione dell’espressione Champs Elysées: si tratta, in effetti, di un’antica necropoli celebre tra i Galli. In queste tombe millenarie furono sepolti Fenici, Celti, Galli e Greci; quindi i Romani, che finirono col depositare i loro sepolcri lungo la via Aurelia, all’entrata della città. A partire dal IV secolo, la necropoli diventa cristiana e si ingrandisce considerevolmente, al punto da contare, alla fine del Medioevo, 70 tra cappelle e chiese.

Questo luogo impressionò Dante a tal punto che egli lo citò nel IX canto dell’Inferno. Una leggenda medievale narra che il corpo di Orlando ucciso a Rancevoux fu portato in questi stessi luoghi e Ariosto, nell’Orlando furioso, colloca qui, sotto questi alberi centenari e in mezzo queste pietre millenarie, il grande duello tra il paladino Orlando e i Saraceni. Nel novembre del 1888 Vincent Van Gogh e il suo amico Gauguin dipinsero nel medesimo luogo: ma essi non collocano mai i loro cavalletti in prossimità l’uno dell’altro. Le tavole che risultarono furono, così, completamente differenti: quelle di Gauguin, più delicate e dolci, quelle di Van Gogh, invece, cedono alla più forte emozione, con dei colori vivi, con una pennellata rapida e brillante, spesso brutale. È altrove, ad Arlès, che prende forma la tragedia di Van Gogh, che prima tenta di assalire con un rasoio il suo amico Gauguin ed immediatamente dopo si taglia l’orecchio sinistro, nella sua camera, in preda ad una crisi di pazzia. Ma la calma dell’Alyscamps avrebbe mai lasciato immaginare l’imminente tragedia?

Il Rinascimento segnò l’inizio del declino dell’Alyscamps. I nobili signori di Arlès presero la terribile abitudine di esibire nei loro palazzi molti sarcofagi che venivano scelti tra le più belle sculture della necropoli; i frati, guardiani del cimitero, presero le pietre degli antichi sarcofagi per costruire le loro chiese; si dice che lo stesso Carlo IX, che voleva costituire una collezione privata di sarcofagi, ne caricò su una barca un numero tale che affondò. L’uomo e il progresso (ricordiamo la ferrovia che copre l’entrata al viale) hanno distrutto in gran parte il carattere sacro di un luogo dove il tempo si era fermato 2000 anni fa. Ma la bellezza, la calma e la tranquillità non hanno abbandonato la necropoli e la malinconia rimane la sola prova del suo splendido passato.

Saint Trophime

La chiesa romanica di S. Trophime è considerata una delle più belle di tutta la Provenza. Secondo una leggenda S. Trophime arrivò in Provenza, dalla Palestina, con altri compagni dalla stessa fede; un’altra versione afferma, al contrario, chi il santo, discepolo di S. Piero e di S. Paolo, arrivò da Roma. Egli era, comunque, cugino di S. Stefano, primo martire cristiano, del quale aveva conservato la testa dopo la morte. Nella sua opera di conversione della Provenza alla fede cristiana, S.Trophime fu arrestato nella città di Arlès di cui, poi, diventò vescovo.

La prima basilica di Arlès dedicata inizialmente a S. Stefano, venne distrutta nella prima metà dell’VIII secolo a causa delle incursioni saracene. La sua ricostruzione cominciò durante l’epoca carolingia; il 29 settembre del 1152, vennero trasferite le reliquie di S. Trophime in questa chiesa che gli venne, poi, dedicata e che, solo più tardi, divenne cattedrale. È esattamente in questa cattedrale che Federico Barbarossa ricevette, il 30 luglio 1178, la corona reale dalle mani dell’arcivescovo Raimondo di Bolena. Sempre in questa chiesa il monarca Renè sposo Joanna de Leval, e Luigi XII d’Angiò Iolanda d’Aragona. La facciata, il cui basamento e la cui parte superiore risalgono rispettivamente all’epoca carolingia e al XII secolo, si apre con un magnifico portale doppio, simile a quello di Saint Gilles, scolpito verso il 1180 (a giudicare delle proporzioni perfette e dalla ricchezza decorativistica che si possono rapportare ad un arco di trionfo romano). Nella lunetta che sormonta l’architrave, troviamo il Cristo in Gloria con i simboli dei quattro evangelisti. Nella parte immediatamente inferiore si possono vedere dodici persone sedute, che rappresentano i dodici apostoli; a sinistra rispetto il Cristo, una processione di personaggi ignudi e a stretto contatto fra loro, rappresentano le anime dannate trascinate all’inferno; alla destra del Cristo, al contrario, altre anime tendono il loro viso verso di lui. Più in basso ancora sono rappresentati molti santi, ciascuno con la propria simbologia.

L’interno della chiesa è austero: a tre navate, con volte ogivali in quella centrale più grande e a “schifo” in quelle laterali piuttosto strette. Nelle cappelle laterali e radiali sono conservati numerosi sarcofagi cristiani del IV secolo; uno di loro rappresenta il passaggio del Mar Rosso e costituisce la facciata dell’altare maggiore della cappella. Passiamo, ora, al chiostro che può essere definito senza esitazione la parte più bella della chiesa. La ricchezza e l’esuberanza della decorazione scultorea (questo perché, come per il portale, l’iconologia è consacrata agli apostoli) fanno del chiostro il più celebre della regione. Nella parte romana e nella parte gotica (le gallerie nord ed est sono del XII secolo, le altre due del XIV), il chiostro associa abilmente due stili che convergono verso la copertura della galleria: a spina di pesce per la parte romana e a volte ogivali per quella gotica. Le colonne decorate hanno tutti capitelli istoriati, sia con motivi floreali, sia con scene tratte dall’Antico Testamento. Ai pilastri, che si alternano con delle piccole colonne, si addossano dei bassorilievi e delle statue: all’angolo di nord-est, il gruppo di S. Trophime, S. Piero e S. Giovanni evangelista denota, benché evidentemente ispirato all’antichità, una perfezione e una singolarità di espressione che non sono più antiche, e nemmeno medievali, ma annunciano incontestabilmente i tempi nuovi. Una sala, alla quale si accede lateralmente dal chiostro, contiene belle tappezzerie di Aubusson, del XVII secolo, che rappresentano la via della Vergine, e fiamminghe, dello stesso secolo, che rappresentano alcune storie di ebrei.